蔵元紹介 岐阜県川辺町下麻生 平和錦酒造

update : 2025.06.11

岐阜のグランドキャニオンで有名な川辺町にある酒蔵「平和錦酒造」を訪問しました。

平和錦酒造株式会社について

美濃太田駅から国道41号線に沿っておおよそ20分。山紫水明奥美濃の地に平和錦酒造はあります。

遠見山登山口に近いこともあり、蔵売店には登山客の姿も見られます。

遠見山を借景にした間口の広い木造建築で、杉玉が新酒の完成を知らせます。

暖簾をくぐり売店へ入ると、日本酒や梅酒など約40種類もの商品が整然と並んでいます。

中には30年以上熟成させた秘蔵古酒も。

平和錦酒造の創業は嘉永3年(1850年)。江戸時代から酒造りを始め、今年で175年を迎えます。

現在は13代目 前島正秀社長の指揮のもと「地域に好まれる味」を追求しています。

前島社長と語る

神谷:前島社長は大学卒業後、すぐに酒造りの道へ進まれたのですか?

社長:いいえ、もともとは国会議員の秘書だったんです。国会議事堂にいたんですよ。

金子一平さんの秘書を10年やっていまして…。

神谷:なんで、また国会議事堂から下麻生へ?

社長:もともと兄が酒蔵を継いでいたのですが、亡くなりまして。それで、後を継ぐために(川辺の)下麻生に戻ったん

です。ただ全く知識がない状況からのスタートでしたので、仕込みや分析については杜氏から、経営に関しては

税務署や独学で学んできました。酒の味については、南部杜氏から受け継いだ味を大切にしています。

神谷:具体的にどんな味ですか?

社長:神谷さんは「剣菱」さんのようなお酒がイメージ出来ますか? 濃い酒、力強い感じです。

要は麹を十分に発酵させた感じですね。

当時川辺は白扇酒造さんがシェアの大半を占め、やや甘口の酒が多かったんです。地域好みも甘口派が多かった。

ですから、当時造っていたのは、-3(日本酒度)ぐらいのお酒。今は、+-0ぐらいの酒がメインかな。

あとね、「出来立てを飲んでほしい」という思いもあるんです。

だから今出荷の半分は生酒なんです。

神谷:なるほど。確かに「金泉しぼりたて原酒」はリピート率が非常に高い売れ筋商品だと伺いました。

社長:うちは、来ていただいた方にはなるべく試飲をして頂くんです。飲まず嫌いな方も稀にいらっしゃいますから。

中には醸造用アルコールが入っているだけで「ダメだ」って決めつけている方もいます。

だからこそ、まず一口飲んでもらって「うまい!」と感じてもらえれば、また買いに来てくれるかなって。

とにかく飲む機会を増やしていきたいと考えています。

うれしいことに最近ではフルーティーな吟醸系が好きだとリピートしてくれる女性の方が多くいらっしゃいます。

女性が気に入れば、男性も飲むでしょう(笑)

神谷:その通りだと思います。 社長、この建物は創業当時からのものですか?

社長:母屋、酒蔵の2棟ともに創業時からのものです。40センチのブ厚い土壁は江戸時代から今も現役で使われている土蔵

です。外気が遮断されるので温度を一定に保てるのが、この土蔵のいいところです。

社長:神谷さん、せっかくなので川辺の地理や歴史を少しお伝えしましょうか。

うちの蔵の地下は岩盤なんです。なので、大きな地震が来てもこの辺りだけは大して揺れないですし、裏の遠見山も

岩盤むきだしなので崩れてくることもないんです。

(川辺の)下麻生は昔、港町でしてね。尾張藩の支配を受けていたんです。税収のためです。

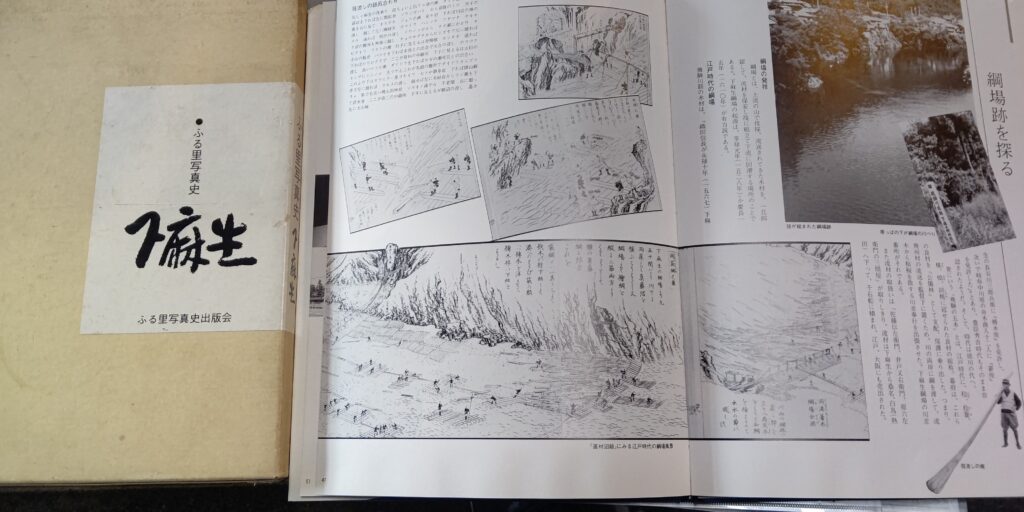

室町時代から昭和12年代のダム完成までは、綱場があったんです。この本を見てください。

社長:これが当時の綱場跡です。この辺りは山:町が8:2ぐらい。飛騨から飛騨川の流れに沿って木材が運ばれます。

当時は火事も多くありましたから、木材がよく運ばれたんですよ。

川沿いに旅館が10軒、銀行が3件ありましてね。飛騨街道の中でも特に賑わっていたんです。遠見山(とおみやま)

も昔は名前すら知られていない近所の山でしたから。

それがコロナが流行した時に、人と密にならない山登りが密かにブームになりまして。登山客の方ですかね、

「岐阜のグランドキャニオンだ」ってSNSにあげていただいたものですから、そこから徐々に広がっていきましてね。

地元のほうでも登山道を整備して、今では遠見山は下麻生の観光のメッカになっています。

神谷:自然の観光資源が多いのは、年齢に関係なく遊べていいですね。

社長:夏場は飛騨川でSUPを楽しまれる方もいますし、下麻生駅で降りて遠見山から納古山まで登って、上麻生駅まで歩か

れる方もいますよ。自然豊かな地ですから、今後も多くの方に遊びに来てもらいたいですね。

神谷:自然豊かなところですからね。ぜひ広まってほしいです。

あそこに掛かっているのは銘柄の看板ですね。「金泉」はキンイズミなんですね、キンセンかと思ってました。

社長:私が入社した頃は「キンセン」って呼んでました。昔は「カナイズミ」と呼ばれる方もいたそうです。

神谷:「アサノツユ」や「平和錦」は今造っているんですか?

社長:いや、今は造ってないです。

ところで、もう少し上流に飛水峡があるのはご存じですか?

神谷:はい、存じています。

社長:道の駅『ロック・ガーデン七宗』で、「飛酔」というお酒を販売しています。

フルーティーでやや辛めの仕上がりです。これは今うちで造っていますよ。

神谷:前島社長のイチオシの商品を教えてください。

社長:私のイチオシは「飛騨路の寒椿」です。

五百万石を60%で精米したお酒です。芳醇な香りで口当たりが柔らかく、コクがあります。キレの良いお酒です。

神谷:ありがとうございます。ぜひ薦めていきます。

山田皓杜氏が語る平和錦酒造のお酒

現在、平和錦酒造で蔵を守り続けているのは、南部杜氏の山田皓杜氏です。

先代杜氏は30年以上この蔵一筋で醸し続けた南部杜氏。この杜氏のもとで研鑽を積んだ山田杜氏。前島社長の甥っ子です。

山田杜氏にもインタビューさせていただきました。

神谷:こんにちは、お忙しい中、ありがとうございます。

杜氏:ようこそ、寒いとこ(ろ)までお越しいただいて。うちの蔵、どうですか。

神谷:めっちゃいい匂いがしますね。

杜氏:ちょうどこれから、櫂入れやから見てってください。今引き泡で、順調にいくと1月の上旬ぐらいの搾りかな。

神谷:今から搾りが楽しみですね。仕込み米は何を使うんですか?

杜氏:うちは基本五百万石で、大吟醸には山田錦を使います。

神谷:五百万石を使う理由って、何かあるんですか?

杜氏:うーん、使い慣れてるから、が一番かな。うちは先代から地域に愛されるお酒を目指して作ってるから。

新しい米を使う挑戦も確かに必要だとは思うけど、昔から地域で愛された味をおいそれとは変えられないな。

神谷:そうですね。先日の蔵開きの時も、長年通われるリピーターが多い印象を受けました。

杜氏:蔵開きの時だったかな。とあるご高齢のお客様から、「昔から父は私と一緒に行った店で飲んだ酒が一番うまい、

と言っていました。今日こちらに来たけど、昔お店でかいだお酒と同じ匂いがする。平和錦さんのお酒だったん

ですね。」「朝搾り、飲みました。すごく美味しかったです!」と伺って…。

やはりお客様から「おいしい!」って言われたときが、一番うれしいですね。

神谷:お客様からのお褒めの言葉って、うれしいですよね。

ところで、今までにこの仕事を辞めようって思ったことはなかったんですか?

杜氏:うーん、ないかな。酒造りは楽しいと思っているよ。

無形文化財になった酒造りって誰でも出来るわけじゃないから、今の仕事にはやりがいを感じています。

神谷:すばらしいです。

仕込みの時に気を付けていることはありますか?

杜氏:あまり手を加えないことかな。うちはM310という酵母を使っているんだけど、基本酵母に任せて発酵させてる。

道がズレそうだったら、軽く手を入れてあげるぐらいかな。

神谷:なんか子育てに似てますね。

杜氏:いい表現しますね(笑)。子育てと同じです。

あまりストレスかけちゃうと潰れちゃうんで、ルート外れた時にポンと肩叩くぐらいがちょうどいいかなと。

神谷:酵母の力を信じることも大切なんですね。今後の目標ってありますか?

杜氏:うーん、目標というか・・・やり続けることかな。他の蔵の杜氏さんって、何か目標とかあるんですかね?

神谷:〇〇賞を取ってみたいということは聞いたことがあります。

杜氏:あー、なるほど。賞のお酒を造ると、どうしても蔵の味がバラけちゃうんですよね。確かに経営者からの目線で見た

ら、受賞してもっと売りたいって気持ちはあるでしょうけど、難しいですね。僕は今の味を守ってくことが大事

かなと考えています。今量販店とかで、日本酒もびっくりするくらいの値段で出てるじゃないですか、ああいう土俵

には乗りたくないです。

神谷:受け継がれた味をしっかり守り伝承していくのが山田さんの酒造りなのですね。ありがとうございました!

杜氏:これから麹室で切り返しの作業するんだけど、見てく?

神谷:ぜひ。

杜氏:まあ、こんな感じです。今は私と蔵人の山田くん2人で酒造りを行っています。

人数が少ないのであまり多くは生産出来ませんが、ぜひ僕らのお酒も一度飲んでもらえると嬉しいです。

蔵人・山田 昌平さんに聞く

もともと服飾関係に勤めていた山田昌平さん。

地元・美濃加茂に戻ってから、普通じゃない仕事を探して辿りついたのが、今の酒蔵での仕事だという。

仕込み時は蔵で、夏場は営業で外を駆け回る山田さんについて、ご紹介します!

神谷:山田さん、こんにちは。いつもお世話になっています。

山田さんはすごくフットワークが軽いってイメージがあるんですが、どんなことを

考えながら、普段お仕事をされているんですか。

蔵人:今僕に出来るのは時間がある時に出て営業することです。「売る」っていうより、「ここに蔵があって

こういう面白いお酒を造っている」っていうのを広めたいと思っています。

神谷:そうですか。先日美濃加茂のイベントにも参加されていましたね。

蔵人:ええ、あの時も多くの方に「おいしい!」って言ってもらえたので、いいアピールができたと思います。

神谷:山田さんから見て、杜氏さんってどんな方ですか?

蔵人:聞けばなんでも教えてくれるし、なんでも一人でやっちゃうし、ほんとに何でも出来ちゃう人です。

神谷:頼れるアニキって感じですか?

蔵人:ハハ、そんな感じです(笑)。ところで、先日の蔵開きどうでした?

神谷:「朝しぼり」、香りもよくて、飲んだ瞬間、身体に旨さが沁みこんでいく感じが最高でした。

蔵人:ありがとうございます。 蔵開きも最近客層が変わってきたように思うんです。

ちょっと前までは社長と同じぐらいの年齢の方しかいらっしゃらなくて…。最近は僕と同じぐらいの30代の方も増え

てきた印象があります。ちょっとずつ名前が売れてきたのかなって感じがして嬉しいです。

神谷:うちにも「平和錦さんのお酒ありますか」って問い合わせがありますよ。

蔵人:おお、ありがたいです。どんどん広めてください(笑)

神谷:今若い世代の日本酒に対する関心って多いとは言えないじゃないですか、どうしたら広がりますかね?

蔵人:うーん。難しい質問ですね。去年ぐらいからなんですけど、日本酒がメインじゃないイベント、例えばマルシェとか

にも出店してみたりはしています。お酒は売れないんですけど、「知ってもらう」ことが大事やと思うんです。

そこで知った方が蔵開きに足を運んでくれることもあるので、まずは「知ってもらう」というのが今は必要だと

考えています。

神谷:ただ「売る」だけではなく、「知ってもらう」ことも大事なんですね。勉強になります。

蔵人:いえいえ。全国色んなお酒がありますけど、岐阜は「水」がいいですからね、そりゃあ、お酒もおいしいですよ。

たくさんアピールしてお互い頑張っていきましょう。また遊びに来てください。

古民家カフェ久兵衛について

前島社長の奥様が経営する古民家カフェには、昔ながらのイス・テーブルが並びます。

昔ながらのレコードは高音・低音が分かれている珍しいもの。非常に音も良く、レコード好きのリピーターが多いと聞きます。

メニューはすべて奥様が考案し、料理からケーキまで全て手作りされています。

ぜひ下麻生にお出かけの際は、お立ち寄りください。

お問い合わせ先:古民家カフェ久兵衛 0574-53-4051

川辺・下麻生に伝わるお祭り「乞食祭り」

『乞食(こじき)』が主役の奇祭・桶がわ祭り(こじき祭り)が、毎年4月1日に豊作を願って開催されます。

下麻生地域では、お祭りが終わった後から稲作の準備に入るという伝統的な年中行事の一つです。

編集後記

今回の蔵紹介はいかがでしたでしょうか。

「ものづくり」には、時代に合わせた変革が必要な場合もあります。

『ただ、それが全てではない』『変わらないことの大切さ』を、今回の取材を経て学ばせていただきました。

(神谷高旭)

執筆・編集:樽綱本店 神谷高旭

取材協力 :平和錦酒造株式会社

ホームページ:金泉 平和錦酒造株式会社

※蔵見学の際は、事前に蔵元へお問い合わせください。